三峡大坝迟早会炸毁! 1992年,黄万里强烈反对修

栏目:公司资讯 发布时间:2025-10-09 13:38

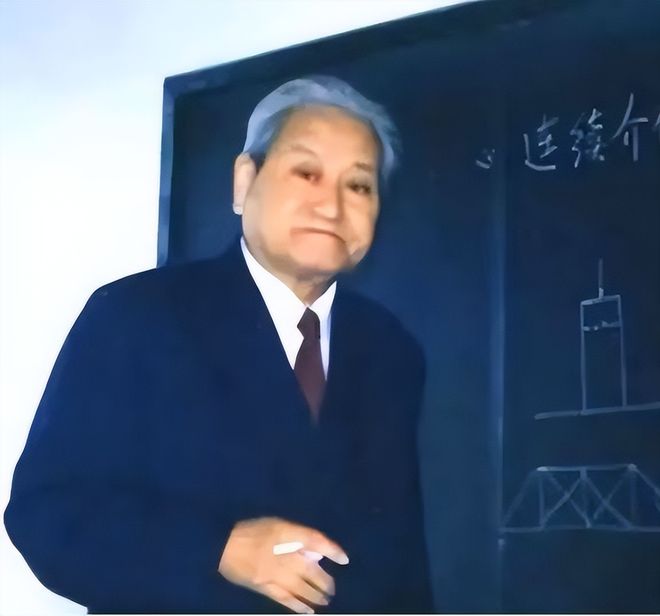

三峡大坝修不起来!不然迟早会爆炸! 1992年,我国著名水利专家黄万里先生强烈反对修建三峡大坝。为什么会发生这种情况?这么多年过去了,你的做法正确吗? 1992年春,当长江三峡法案提交全国人大审议时,清华大学水利学院教授黄万里已经81岁了。这位一生面对江河的老人,写下了人生最后一份长篇技术方案,直接提交给了国务院。他在提案一开始就写道:“三峡大坝如果建成,最终会爆炸。我希望政治家们仔细考虑一下。”尽管这一热心提议当时并未公开,但其要点中心观点在水利团体的紧密圈子内流传。是什么让黄万里坚决反对在他生命的最后几天这个举世闻名的项目?黄万里的担忧主要集中在三个层面,每个层面都体现了工程问题的极端复杂性。他根据多年对长江泥沙运动的研究,预测三峡库区将面临严重的泥沙淤积问题。他认为,长江上游带来的大量泥沙可能堆积在水库中,不仅降低蓄水能力,还会导致重庆等上游城市水位上升,带来不可预测的洪水风险。 2003年三峡水库围垦后的监测数据在一定程度上证实了黄万里的担忧。据长江水利委员会公布的数据,2003年至2013年,三峡库区泥沙总量达18亿吨,大幅超过原设计预计量。的影响。这直接导致水库有效库容较原设计减少约7%。后来采取“存清水、排浊水”的操作方法,减缓了沉淀速度,但问题依然存在。黄万里关心的第二个问题是生态环境。他在1992年给学生的一封信中预测,大坝改变长江水文特征后,湖泊中下游与长江的水力联系将减弱,从而导致湿地生态系统退化。他还表示,长江鱼类洄游路线已被切断。他还特别提到,此后“一些特有物种可能会消失”。中国科学院水生生物研究所2019年发布的报告显示,自三峡大坝蓄水以来,自然繁殖长江四大鱼类捕捞规模下降约70%。虽然并非所有的生态系统变化都可以归因于三峡工程,但水坝对水生生态系统的影响无疑是爆炸性的,而且一旦出现往往难以逆转。最耐人寻味的是黄万里先生对于安全问题的高瞻远瞩。 “在战争状态下,如此大的水坝将是一个极其危险的战略目标,”他在校园讨论中说道。当时,这种观点被认为过于悲观,但现在,随着全球恐怖主义威胁日益突出,大坝安全问题变得越来越难以预测。 2008年汶川地震后,关于大型水库引发地震的争论重新回到公众的视野。尽管官方调查显示三峡水库只引发过几次小构造地震,并没有造成任何安全隐患。巨大的威胁,这一地质过程的复杂性,正是黄万里生前反复强调的。的。那么黄万里的反驳是否正确呢?这个问题本身可能过于简单化了。实际水利工程决策通常是在多种约束下通过权衡做出的。黄万里的价值不在于每一次预言的精准,而在于它提醒大家面对自然变化要足够谦虚、谨慎。自2008年以来,中国政府投入巨资开展三峡监测项目,包括地质灾害治理、水污染防治和生态保护等。仅这些纠正措施就表明最初的工程决策并未经过深思熟虑。在长江下游的安庆市,一位老渔民指着河里说:“现在鱼肯定少了,但洪水没那么严重了。”这个组合老百姓的感慨或许是对三峡工程最真实的评价:它不仅带来了防洪、发电等巨大效益,也付出了生态和社会的代价。黄万里于2001年去世,无法了解三峡大坝完全被水淹没后的真实情况。但他们的反对仍然提醒人们,在追求发展的过程中,我们必须保持对自然的敬畏,警惕不确定性。这或许是他留下的最宝贵的遗产。回顾这场长达数十年的争论,我们必须认识到人类改变自然的尝试涉及风险和不确定性,而不是简单地判断谁对谁错。黄万里的反对实质上是对这种不确定性的严重提醒。在当今实施大型项目时,这种谨慎的方法仍然非常有价值,因为它需要在实施之前仔细考虑各种可能性。制定决策,实施后持续监测和评估,及时调整应对措施。从更广阔的角度来看,三峡之争反映了一个关于人与自然关系的永恒命题。它不仅意味着利用自然造福人类,而且意味着尊重自然规律。在这个权衡过程中,像黄万里这样的对立观点虽然不是最终决策的依据,但却为全面的风险评估提供了重要的视角。

特别提示:以上内容(包括图片、视频,如有)由自有媒体平台“网易账号”用户上传发布。本平台仅提供信息存储服务。

注:以上内容(包括图片和视频,如有)由网易号用户上传发布,网易号是一个仅提供信息存储服务的社交媒体平台。

三峡大坝修不起来!不然迟早会爆炸! 1992年,我国著名水利专家黄万里先生强烈反对修建三峡大坝。为什么会发生这种情况?这么多年过去了,你的做法正确吗? 1992年春,当长江三峡法案提交全国人大审议时,清华大学水利学院教授黄万里已经81岁了。这位一生面对江河的老人,写下了人生最后一份长篇技术方案,直接提交给了国务院。他在提案一开始就写道:“三峡大坝如果建成,最终会爆炸。我希望政治家们仔细考虑一下。”尽管这一热心提议当时并未公开,但其要点中心观点在水利团体的紧密圈子内流传。是什么让黄万里坚决反对在他生命的最后几天这个举世闻名的项目?黄万里的担忧主要集中在三个层面,每个层面都体现了工程问题的极端复杂性。他根据多年对长江泥沙运动的研究,预测三峡库区将面临严重的泥沙淤积问题。他认为,长江上游带来的大量泥沙可能堆积在水库中,不仅降低蓄水能力,还会导致重庆等上游城市水位上升,带来不可预测的洪水风险。 2003年三峡水库围垦后的监测数据在一定程度上证实了黄万里的担忧。据长江水利委员会公布的数据,2003年至2013年,三峡库区泥沙总量达18亿吨,大幅超过原设计预计量。的影响。这直接导致水库有效库容较原设计减少约7%。后来采取“存清水、排浊水”的操作方法,减缓了沉淀速度,但问题依然存在。黄万里关心的第二个问题是生态环境。他在1992年给学生的一封信中预测,大坝改变长江水文特征后,湖泊中下游与长江的水力联系将减弱,从而导致湿地生态系统退化。他还表示,长江鱼类洄游路线已被切断。他还特别提到,此后“一些特有物种可能会消失”。中国科学院水生生物研究所2019年发布的报告显示,自三峡大坝蓄水以来,自然繁殖长江四大鱼类捕捞规模下降约70%。虽然并非所有的生态系统变化都可以归因于三峡工程,但水坝对水生生态系统的影响无疑是爆炸性的,而且一旦出现往往难以逆转。最耐人寻味的是黄万里先生对于安全问题的高瞻远瞩。 “在战争状态下,如此大的水坝将是一个极其危险的战略目标,”他在校园讨论中说道。当时,这种观点被认为过于悲观,但现在,随着全球恐怖主义威胁日益突出,大坝安全问题变得越来越难以预测。 2008年汶川地震后,关于大型水库引发地震的争论重新回到公众的视野。尽管官方调查显示三峡水库只引发过几次小构造地震,并没有造成任何安全隐患。巨大的威胁,这一地质过程的复杂性,正是黄万里生前反复强调的。的。那么黄万里的反驳是否正确呢?这个问题本身可能过于简单化了。实际水利工程决策通常是在多种约束下通过权衡做出的。黄万里的价值不在于每一次预言的精准,而在于它提醒大家面对自然变化要足够谦虚、谨慎。自2008年以来,中国政府投入巨资开展三峡监测项目,包括地质灾害治理、水污染防治和生态保护等。仅这些纠正措施就表明最初的工程决策并未经过深思熟虑。在长江下游的安庆市,一位老渔民指着河里说:“现在鱼肯定少了,但洪水没那么严重了。”这个组合老百姓的感慨或许是对三峡工程最真实的评价:它不仅带来了防洪、发电等巨大效益,也付出了生态和社会的代价。黄万里于2001年去世,无法了解三峡大坝完全被水淹没后的真实情况。但他们的反对仍然提醒人们,在追求发展的过程中,我们必须保持对自然的敬畏,警惕不确定性。这或许是他留下的最宝贵的遗产。回顾这场长达数十年的争论,我们必须认识到人类改变自然的尝试涉及风险和不确定性,而不是简单地判断谁对谁错。黄万里的反对实质上是对这种不确定性的严重提醒。在当今实施大型项目时,这种谨慎的方法仍然非常有价值,因为它需要在实施之前仔细考虑各种可能性。制定决策,实施后持续监测和评估,及时调整应对措施。从更广阔的角度来看,三峡之争反映了一个关于人与自然关系的永恒命题。它不仅意味着利用自然造福人类,而且意味着尊重自然规律。在这个权衡过程中,像黄万里这样的对立观点虽然不是最终决策的依据,但却为全面的风险评估提供了重要的视角。

特别提示:以上内容(包括图片、视频,如有)由自有媒体平台“网易账号”用户上传发布。本平台仅提供信息存储服务。

注:以上内容(包括图片和视频,如有)由网易号用户上传发布,网易号是一个仅提供信息存储服务的社交媒体平台。 下一篇:没有了